|

|

昨日のセルティックの中村俊介の最後のフリーキック!!!!!!!

ありゃ、なんじゃ~!!

なんで、あんなにぐり~んとボールが曲がるんじゃ~!!!???

(あら、失礼。興奮のあまりに。。。)

そして、何よりも、セルティックを応援するスコットランドの熱き人々のスポーツパブでの様子の映像が、

もう、私の涙腺も、緩ませました~

*サッカー音痴の方のために:UK、スコットランドにあるプロサッカーチームで、日本人の中村俊介が移籍した。

なんてたって、この前のスプリングキャンプで取り組んだ

『はだかのダルシン』関連で、、、

うんうん、

(私の頭の中のコンぷーターは、かちゃかちゃと音をたてて、連想が広がっていくのであった~)

(ぼわぼわ~ん )

ケルト文化→そう、イギリス読みでは、“ケルトの~” という単語は、「セルティック 」と発音し、

スコットランドは、今でこそ、イギリスの一部と思われていますが、

地元の人たちは、違う文化(ケルト文化)を誇りに思い、大切にし、

イギリスの言語とはまた違う、ケルト語(ウェールズ語、アイルランド語など)を話し、キリスト教以前のケルトの民話や神話を大切にしてきたのです。

「ハリーポッター」「指輪物語」はケルトのルートを大切にした創作作品で、ほかにもドラゴンが出てくるような数々のファンタジー物語こそ、ケルト文化を脈々と伝えるケルト文学なのです。

ラボライブラリーの中では「妖精のめ牛」「トムティット・トット」など、、

番外編として小泉八雲の「鏡の精」と「鮫人のなみだ」もはいるかな~?

小泉八雲はアイルランド人のお父さんとギリシャ人のお母さんをもち、アイルランドはケルト系の民族のルートをもつ国なわけだから。

そして、

テーマカラーは緑。

そう、中村俊介が着ているあのユニフォーム。

アメリカでも、

セントパトリックの日(アイルランドの守り神を祝う日)という祝日があり、

ケルト系民族のルートを持つ人たちが、

緑の色のものを体に身につけ、

パレードするのです。

この日は、ケルト系の人でなくても、

便乗して、

緑の色のものを身につけます。

私もアメリカにいたとき、

友達に教えてもらって

緑のものつけたけど、

そのときは、よく知らなくて、

あ~、日本の緑の羽募金運動のようなもんか~、

ぐらいにしか思ってなかったけど。。。

C.W.二コルさん関連の本の中でも触れられる、

二コルさんのなかにある

ケルト民族魂のようなものと、

中村俊介にみる

日本人の精神力のようなものと

通じるところがあって、

あんなにも

スコットランドの人たちは

中村俊介を受け入れてくれたのかな~

ということを思ったりして

感動もひとしお。

俊介も、

日本にいたときよりも、

ずっと、ずっと

たくましく、

精神的にたくましくなった気がしますね~。

日本を離れたときのほうが、

逆に、

自分の国のことを自覚せざる得ないし

いやがおうでも、

良いとこ悪とこあわせて

愛着を感じるもんなんだよね~

そして、自分が日本人であることを

誇りに思えるような日本人であろうと

思うのですよね。

あれ?また、話が脱線しました~

そんな感動のスポーツニュースでした。

夜更けの独り言でした~

|

|

|

|

|

春休みの思い出のシーンがデジカメにたくさん入ったまま、新しい学期が始まってしまいました~!!

それぞれのグループで計画をたて、普段できないことに取り組みました。

★『おやすみみみずくは、あ~ねむたい!?』

世界の鳥とお花が見られる掛川の花鳥園にでかけました。

メインは、みみずくのショー。

身近にみみずくが飛ぶところを見て、その大きさにびっくり!!首だって360度どころか420度回ってしまうとか、耳に見えるところは、本当は羽で本当の耳は大きな穴が目の横に開いていて聴覚は大変鋭い、などなど、、、たくさん、みみずくのこと知りました~!! 身近にみみずくが飛ぶところを見て、その大きさにびっくり!!首だって360度どころか420度回ってしまうとか、耳に見えるところは、本当は羽で本当の耳は大きな穴が目の横に開いていて聴覚は大変鋭い、などなど、、、たくさん、みみずくのこと知りました~!!  はじめは怖がっていた子も、フルーツをねだる綺麗な小鳥たちに、もう夢中。 はじめは怖がっていた子も、フルーツをねだる綺麗な小鳥たちに、もう夢中。  南米に住む大きなオニオオハシ までやってきて、大興奮。この大きなくちばしで、どうやって餌をとると思いますか!?なんと、じょうずに首をかしげて、くちばしを横に倒すんですね~。 南米に住む大きなオニオオハシ までやってきて、大興奮。この大きなくちばしで、どうやって餌をとると思いますか!?なんと、じょうずに首をかしげて、くちばしを横に倒すんですね~。

イギリスから来た鷹匠のショウでは、実際に鷹の鋭い速さにも、歓声をあげていました。

エミュー牧場では、エミューとかけっこしたり、卵の大きさにびっくり。

こんなゲームも楽しみました。

名前ぶったたきゲームを変えて、一人一人好きな鳥の名前を自分で決めて、円になって座り、真ん中のオニさんが、誰かひとりにこう聞く。

"What kind of bird are you?"

聞かれた人は急いで

”Catch the parrot."

などど、自分の鳥の名前でなく、自分以外の鳥の名前を言う。

オニさんは、急いでその鳥の名前の人のところへ、新聞紙を丸めて作った棒状のもので、ぶったたきに行く。

次々と、ぶったたかれる前に、ほかの鳥の名前を言う。

普段、じっくりと見たことない世界の鳥を観察したり、餌をあげて触れ合ったり、地図を見ながら、自分たちで道を聞いたりして、目的地に着いたり、何よりも話し合って目的地を決めて計画を立てられたことなど、実り多い一日でしたね~!!

★『空のかけらをいれてやいたパイ』

このテーマを楽しんでいるグループは、このお話のとおりに、アップルパイを作ってみたい~!!

ということで、アップルパイ作りをしました。

スペシャル春のラボは、好きなグループの企画に参加していいので、

当日、我が家に集まったラボっ子の数は25名。

まずは、三つのグループに分かれて、持ち寄ってきたもので、足りないものを、ほかのグループと交渉して交換するところから始まります。

小麦粉とバター交換して~とか、、、

「空のかけら」も、自分たちで考えて持ってきたので、さまざまなものがありました。チョコレート、金平糖、クッキー、水あめ、、、

CDを流して、まずは、作り方をじっくり聞いて、作り方がわかったグループからスタート。

のし棒がないグループは、サランラップの芯で代わりにしたり、みっつの、ほかほかのアップルパイが出来上がりました。

残念ながら、すっかり食べてしまってから、記念撮影してないことに気がつきました~!!

それぐらい、おいしそうに、どのグループもできて、待ちきれなかったのです。

りんごの皮を始めて包丁で剥いたり、粉とバターと水で、こねて、のばしてを体験しました。

最後まで、どのグループの小さい子も、リーダーも、集中して、必死でしたね~。

おなかがいっぱいになった後は、クイズをやったり、

”A WAS APPLEPIE"

の歌をやりました。

★『ヤドリギ探し&イースターエッグハンティング遠足』

浜北の御園公園で、宝物探し、宿り木探し、ドッジボール、A Day Of Daruma-san(だるまさんの一日)、ジュンドロ(巡査と泥棒)、がらがらどんゲーム(一本橋陣地取り)、

小学生リーダーが自分たちで、考えられるだけの楽しいことを考えてきて、本当によく、走ったり、笑ったり、体をたくさん動かして、みんな仲良くなりました。

結局、御園公園には、宿り木は見つかりませんでした、、、

春の特別ラボに、全部参加した私は、後の筋肉痛も忘れて、本気でドッジボールとか、鬼ごっことかして、2日後ぐらいにちょっと後悔。(そう、最近、疲れが出るのは、次の日ではないんですよね~^^;)

スプリングキャンプでも、本気で、雪合戦やったり、落とし穴作って(自分で作って、自分ではまってしまいましたが~!!)

ラボを元気にやるなら、体力つけとかないと。。。

知力、体力、想像力 は必須アイテムですね~。

10年ぶりに参加したスプリングキャンプは、本当に刺激をたくさんもらえたキャンプでした。

アンデス1の仲間たちありがとう!!

詳しい報告をしたいですが、今夜は疲れたので、とりあえず、写真を左のページにアルバムとしてアップしておきます。

これを読んだアンデス1の仲間は、お便りください。

|

|

|

|

|

自分はラボで、知らず知らず、ずうとやってきたことなのに、いかにも新しいメソッドのように、紹介された「シャドーウィング」という語学習得法を、初めて耳にした。

先日、たまたまNHKのお昼の番組を見ていたら、鴻上尚史さんが、インタヴューに答え、

アナウンサー:イギリスでの劇団の公演に向けて、英語を勉強されているそうですが、英語上達の秘訣は何ですか?

鴻上氏:シャドーィングです。

つまり、耳から入る英語を聞きながら、何秒か遅れで、真似して口に出していく。

「聴く」と「声にして発する」を同時にやっていくわけですから、すぐには、簡単にはできないけれど、続けていけば、少しずつできるようになるんです。

これが、一番ですね。

英文を読んでいたら、後にはついていけないので、ひたすら、聞こえてくる英語に集中しながら、真似して言っていく。

リピートとは違う。

影のように、ちょっとずれながら後追いして、聞きながら、且つ声に出して言うんです。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

ちなみに、「シャドーィング」という言葉を辞書で調べると、「コンピューター用語で図形に影をつけること」とあるので、この命名は、鴻上氏のオリジナルタームなのかもしれない。

1歳~3歳のグループの赤ちゃんを観察していると、なんでも、オウム返しで真似する子は、言葉を獲得していくのも、大変早い。また、言葉をオウム返しをし始める赤ちゃんは、こちらがやる動作もすぐに真似してやってみようとする。

傾向として、お母さんから、目をちゃんと見て、ちゃんとわかるように話しかけてもらっている赤ちゃんは、何でも興味をもって真似してみようとする。

命令口調で早口で、一方的にしつけをしようと必死のお母さんの赤ちゃんは、どちらかというと、オウム返しも動作の真似も容易にはしない。

この「オウム返し」は、その後のラボの活動にも、大きく関わっている。

一人でCDを聞いているときも、何気なく口からついて出ている子は、ストーリーのCDに合わせて、みんなで動いてみるときも、英語・日本語のどちらも、何とか真似して言おうとする、体に身についた基本ができている。

はじめは、聞こえた部分だけ、日本語だけでも、だんだんと繰り返し、やっていくうちに、無意識のうちにでき、さらに繰り返し続けると、ほぼ、CDと同時に言えるようになる。

好きな歌は、気持ちよく歌手と一緒に歌えてしまう、のと同様である。

その積み重ねが長年に渡ってできていけば、初めて取り組むテーマ(物語)でも、CDに合わせて、英語・日本語どちらでも8割がた「シャドーィング」をしつつ、ストーリーを理解しつつ、体でもイメージしつつ表現していけるようになる。

中には、言葉のリズムに、体ごと音声ごとインプットしていくことが苦手な子もいる。

さらに、大人になってから、このことができるようにするには、大変な努力がいる。

特に、英語をちゃんと勉強した、という自信がある人ほど、英文を確認して、その言葉の意味を一語一語理解してからでなければ、容易に声に出してなど言えない。

とは言っても、人間なら、生まれた時から言葉を交わす能力を備えているのだから、誰でもできるはず。

普段のラボの時でも、自分自身も含めて、この基本を怠っている子がいれば、意識して声をかけていこうと思う。

鴻上氏の話を聞いて、何気なく当たり前だと思っていたことも、意識化する良い機会になった。

★ ★ ★ ★

つけたしですが、鴻上氏の「COOL JAPAN 発掘」というNHKの番組も、たまに視聴しますが、様々な違う角度から日本を見直し、国際交流の話題のヒントになります。ご参考に。

問題:日本に滞在した外国人が自国に持ち帰りたい日本にしかない物ってなんでしょう?みんなで考えてみよう~

|

|

|

|

|

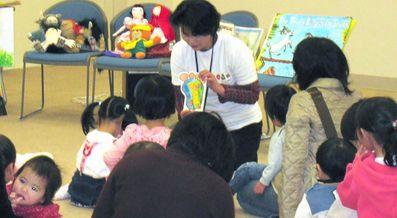

最近できた大型ショッピングセンター・イオンのイベントホールにて、『名作絵本読み聞かせの会』という企画のイベントを頼まれて、引き受けました。

1年前から、地元の大手老舗の谷島屋さんという本屋さんの児童書コーナーで、ボランティアとして数人のテューターと月一回、続けてきた『英語の本読み聞かせと英語の手遊び』の活動が認められてか(!?)イベントを頼まれました。

10時前には、ラボっ子たちの、名作絵画を展示したり、ラボ出版局の方のご協力を依頼して、ラボのライブラリー関連の展示をしました。

10時過ぎ、ぼちぼち集まり始め、11時ごろにはピークに。数人のラボチューター、ラボっ子のお母さん、ラボっ子OB、ラボっ子が、かわるがわる読み聞かせを、終了時間の4時半ごろまで、コンスタントに続けました。

ソングバードも紹介。初めての子達とも楽しんで出来ました。

中には、「元ラボっ子でした!!」と語るお父さんと出会ったり、

ラボのライブラリーの説明を熱心に聞いてくれたり、

「英語の絵本を読んであげたいけれど、、、」と相談を受けたり、

ラボのライブラリーの展示と読み聞かせの会を通して、質のいい絵本の読み聞かせや、出会いが、子どもたちにとって、どれだけ大切かをPRできるよい機会になりました。

私は、本屋さんの児童書コーナーでの読み聞かせのほかにも、地元の幼稚園2箇所で月に一度ですが、ボランティアとして続けています。

毎月楽しみに待っていてくれる子どもたちの顔もさることながら、大勢の子達にも、わかるように読んであげることで、表情やら声の出し方やら、自分の研修になることが沢山あります。

チューター自身の、MSとかでの子どもを惹きつける技なるものも(!?)、テーマ活動を地道にやり続け、自分の言葉にして語れるほどの素語りのレパトリーを増やしていくうちに、培われていくものだと思います。(もちろん、ラボの教育活動を説明するには、それだけでは、十分ではありませんが、、、)

声色(こわいろ)の声で読むのと、本当に自分の言葉として語るのでは、子どもは見破るのです。

よく、感情を入れずに淡々と読むほうがいい、という考えも聞きますが、私は、演ずるのではなく、自分の言葉として語る方が、子どもの心により深く刻まれ、響くものだと思っています。

物語が理解できないと思われる赤ちゃんでさえも、身じろぎもせず聞いてくれるのです。

と言うことで、なんだかんだ言いましたが、一番楽しかったのは、私自身でありました。

|

|

|

|

|

中部40周年シンポジウムに向けて、テューター全員がレポートを書こうという課題(最終研修)のお達しがありました。ラボの言語習得のプロセスを、子どもたちの活動の様子の記録を用いて、三段論法で証明する、という課題である。

本来、テーマ活動とは、感じたままに動いたり、発したりしているもの。それを、どう、言葉(記録)で切り取れという言うのだう????

チューターに求められる感性とは、子どもが感じていることを一緒に共感できる、感性だと思っている、いくら、言葉で切り取っても、その資質は養えるものではないのでは????

命を感じる瞬間は、命を宿したものしかわからない。理屈ぬきで同じ空間に身をおき共に動き感じることである。

と、常々思って子どもたちとラボの活動をしてきた私に、とても重い重い課題ではあるが、お役目上、地区の皆さんにやらせなくては(!?)いけない苦しさ。。。。

そこで、デジカメでビデオを90分ほど撮れるものを首からぶら下げ、撮りながら子どもたちとやってみた。

最近、観にいったブロードウエイミュージカル『レント』からヒントをもらい。(本物のほうが迫力ありますが、DVDも出てますから、ご覧あれ)

なんだか、無理やりな結論づけしたレポートになり、言葉でラボを説明する難しさに、さらに打ちのめされている自分である。。。。

シンポジウムのしょっぱなに、子どもたちのテーマ活動の発表を観てもらえば、もう、それは、百聞は一見にしかず、なのにな~

ハ~(ため息)

******************************

「体ごと表し・イメージをめぐらせ・思考しながら蓄積される言葉」

単に英単語や英語のフレーズを机上で文字で記憶した言葉は、記憶と言っても脳の表層に一旦、仮におかれた、というものでしかない。人間が言葉を獲得していくということは、たとえ、どんな小さな単位であろうとも人との関わりのある社会の中で育まれていくものである。このことを語る時に、狼に育てられた子どもが発見された話は、あまりにも有名である。

人との関わりの中で、様々な状況において何度も繰り返され、その意味がインプットされる、そんな母国語獲得の過程が、追体験できる環境を子どもたちに用意してあげれば、第二言語のより自然な習得は可能である。ここで、私ははっきりと可能であると断言したい。その答えは、実は私の中にあるからである。

私は7歳から、今から語るラボパーティの活動の中で、英語に触れてきた。触れてきたと言うより、物語を体ごと、言葉(英語、日本語)丸ごと、身をおくことで、皮膚の細かな穴から吸収され、細胞ひとつひとつに沁み込んだ、という感覚である。

"Although,of course, I don't believe it."

「と言っても、そんなこと信じちゃあいませんがねぇ。」

と、おっしゃる声が聞こえてきそうですが…

この台詞は、今私がパーティの子どもたちと取り組んでいる“Puss In Boots"『ながぐつをはいたネコ』の物語の中の、ネコが、自分の何倍もある大きな山男の城に行き、変身できる魔法を言葉巧みに、山男に使わせ、最後には、ネズミに変身させ食べてしまう、というくだりの台詞であるが、今、私がこれを書いているときにも、書きたいことと、ピタリと当てはまる言葉が頭の中に流れてくると、このように、あえて、思い出すという作業をすることなく、すらすらと出てきてしまう。しかも、インプットされた状況と同じく、英・日で、しかも場面、音楽つきで、頭の中にリフレインするのである。

話が、自分の頭の中におきたことに、それてしまいましたが、子どもたちが、ラボパーティの活動の中の様子をお見せしたいと思います。

<長靴をはいたネコに取り組む子どもたちの映像>

これは、「ながぐつをはいたネコ」の物語を英日で取り組んでいる子どもたちの様子である。グループ構成は、年長2人、1年生3人、2年生2人、4年生1人である。物語CDを流しながら、子どもたちはそれまでに、話し合って決めてきたように動きながら、自分が言うことになっている台詞を口々に発している。発表会10日前である。

”Make me a pair of leather boots" 「私に皮の長靴を作ってください。」

のネコの言葉に隠されている意味、は他の大きなこのグループでさんざん話あわれてきた。中高生のグループでは、この物語を通して猫という生き物が、知恵を使って、身分の違いや、貧富の差を乗り越えて、自由に知恵を使って自分の道を啓いていく様子を表したい、と、かなり物語のテーマ性を、頭で考え、みつけようしていた。主と使用人という身分をひっくり返し、自由を私にください、という意味があるのでは?という話し合いから、この台詞は、全員がみんなで、声をそろえて言おう、ということになっていた。そして、そう決まってから、全部のグループが合同で行う表現を創っていくときには、既に、そうやっていた。

ところが、発表10日前に低学年のグループで通して動いてみたら、大きい子達のこだわって考えたことは、上手く伝わっていなかった。言うには言っているが、ネコが、ずっと計画の謀(はかりごと)をし、飼い主に皮の長靴を要求する、という風な言葉の発し方にはなっていないのだ。

ネコの言葉になっているかどうか、口先だけで言っているか、生き生きと言っているか、を見分けるには、テューター自身も、何度も何度もCDを聴いて、子どもたちと一緒になって身体ごと、言葉ごと物語の疑似体験をともに共有していれば、わかってくることである。特に、年齢が小さな子どもたちのグループでは大切である。

そこで、私は、もう一度、子どもたちに投げかけてみた。

「なんで、ネコは3番目の息子に皮の長靴を作ってくださいって頼んだんだと思う?」

1年男子「おしゃれだから」

1年女子「そう、かっこいいから」

4年男子「王様のお城へ行こうと思ってたから、ふかふかした敷物の上を歩くには、それが必要だと思ったから。」

T「ああ、泥がついて敷物汚すから?」

1女子「泥はくつにも付いているから、泥は関係ない。」

T「ああ、そうか、、」

1年男「やっぱり、お目通りを願ったんだから、ただのその辺の猫と違うって、とこをみせたかった。」

T「ふうん、おしゃれで特別なネコに変身するためか~。本当にそうなった?」

全員「うんうん、♪チャラららーん、てやるじゃん。」(と言いながら、ネコが長靴をはいて、ぐっとひきたった、というシーンをやってみる)

T「じゃあ、この "Make me a pair of boots."って、どんな風にネコは言うかな~?」

<それぞれが、"Make me a pair of boots" と、言いながら、くるくる回ったり、かっこいいポーズをしたり、表現も言葉もすっかり変わった様子が映像でも、よくわかる。>

今まで話し合ってきたことが、突然、ぴたっときて、納得できた、という感じである。英語で言えば、make sense.体でつかんだ、という感じだろうか。

こんな風に、いくら発表会10日前で、言葉(英語の台詞)だけ、無理やりに覚えこませようと思っても、子ども、特に小さい子達には、イメージやら、ネコの気持ちやら、物語に流れているテーマが、自分の中に取り込まれ、ぴったりとこない限り、生きた言葉として発せられないのだ。

一旦、子どもたちを、「教える、覚えこませる」事から開放して、この物語のネコのように、自由にさせてあげることで、子どもたちは、一生懸命に答えを見つけようとする。子どもたちの話し合いで、表現を決めていく、といっても、もし、その話し合いのときに、考えが深まっていない子がいたら、チューターや年上の仲間が、そうさせようとしても、うわべだけの言葉や、動きをなぞっているだけである。どの子も、よく考えた、という裏打ちされた答え(言葉と体と心が一致すること)に確信を持たなければ、本当に体ごと、その言葉は発せられないのである。

こんな風に、一つ一つ子どもたちに一旦、丸投げして、上手く舵取りするのは至難の業である。

時に、小さい子が大きい子に注文をつけ、大きい子が小さい子に教えられることもある。

ネコ役をやる中1の子が、

"I have a little fabvor to ask you" 『ちょっと、お願いがあるのですが、、、』

という、百姓たちに、土地の持ち主は息子、カラバス公爵のもだと、王様に向かって言わせようとする場面で、少し、強く怖い猫の感じで言っていたのを、聞いて、

小2の子:「ネコは、もっと、みゃあん、って感じで言ってほしい。」

中1の子:「わかってるよ。私もそう言いたいんだけど、日本語では、そういう風に言えても、まだ英語がちゃんと言えないから、、、家でちゃんと言えるようにしたら、きっと、そう言えるから、今度まで待ってて。」

小1の子:「そうそう、初めは、優しく、しごく丁寧に言って、後で、急に怖くてね。そうしないと、百姓は、ぶるぶる震えられないから。」

中1「わかってる。。。でも、まだ、英語でうまく言えないから、そういう風にできないんだよね~。」

低学年であればあるほど、言葉が、物語のその場面のイメージとぴったりするように、言っていないと、違和感があるようだ。

高学年になるにつれて、まずは、言葉を音声として一旦、取り込み、そこからイメージに近づけていく、(日本語→イメージ→表現→英語)という、プロセスを通して確認しながらインプットしていくようだ。時に、音声で取り込んだ英語をノートに書いて、CDと同じように発音できるようにしていく作業を、自分なりにやり始める。

このように、低学年であれば、あるほど、体、イメージ、言葉(音声)は、自然と一体化したまま同時にインプットされて、年齢が上がるに連れて、それぞれの距離間(音声、イメージ、体での表現、物語のテーマ性、自分なりの感情などなど)を、自分なりの工夫をしながら、何度も繰り返し意識的に一体化させていく。

この過程は、まさに母国語で思考するプロセスと同じであると思う。大人になるほど、表情と言葉と体がばらばらでも、やってのけてしまうことに、違和感を感じなくなっているのでは?でも、この違和感を、子どもたちは、ちゃんと、みやぶることもできる。

ラボの言語習得法とは、膨大な時間がかかるが、一旦、表層ではなく、体ごと覚える記憶に仕舞われたものは、何十年たっても、必要な状況で、ぱっと取り出すことができる。ラボの活動の中で、蓄積されていく言葉の記憶の量は膨大なものである。

縦長の仲間と物語りを共有しながら、体ごと表し、イメージをめぐらせ、思考しながら、蓄積されていく言葉の獲得の環境を与えてあげることを、ラボは40年間模索してきた。

その成果を証明することも、膨大な子どもたちの事例を挙げる必要がある。なぜなら、単に英単語の量や、英文を話せるというような表面的な形に現れてくるだけでは、到底図れるものではないからである。

|

|

|

|

|

怒涛のごとく忙しい日々の中、父母会もなんとか終わった~!!

参加率100%!!もちろん、ご都合が合わなかった方は、個人的にお話をさせてもらった。

今回の父母会で、私が伝えたかった内容を、忘れないうちに日記の書き残しておこうと思う。(と言っても、既に2週間も経とうとしている~!!)

今回の父母会で紹介したのは、今年の夏、ホームスティ体験をした中1のWちゃんの感想文。

3歳の頃から参加してきたラボの活動の意味を、ひと夏体験した国際交流の中で、たくさん見つけてきた様子が、等身大の自分なりの素直な感想文の中に書かれていた。帰国の飛行機の中で、一気にA43枚にぎっしり書かれた勢いすら感じる。

++++++++++++一部抜粋より+++++++++++++

わかならい単語がいっぱいで、何言っているかわからなくて涙が出そうになったときもあった。「わからない、わかない!」って、しっかり言わなきゃ!!ホストが気づいてくれるの期待してたらダメって、わかった。

英語は聴く耳もって、自分の意見をしっかり言おう!

アメリカの人々は本当に優しい人ばっかだけど、自分の意見をはっきり言わないでいると、呆れられておいていかれてしまうよ。そこらへんは、自立した国だから、自分でしっかり立たなくてはいけないって、思った。

でも、英語がしゃべれなくても話ができることがわかった。ある日の夜、TanyaとMonと一晩中しゃべった。私の名前のこととか、学校のこととか、、、決して私は英語が上手くないけど、相手の目を見て、体を使ってしゃべった。そうすることで、日本語のように会話ができた。本当に心から楽しめた。

言葉が通じるから心が通じるんじゃなくて、心が通じてるから言葉が通じることがわかった。

アメリカと日本と遠く離れているけれど、その間に壁はないように、アメリカ人と日本人の心の間にも壁はないと思えるようになった。人種なんて関係ない。心が通じてる、ただそれだけでいいんだ。

ホストファミリーとホストファミリーの暮らしをする。すごいことだと思う。

ホストとの暮らしでは、やりたくないこととかも、けっこうある。最初の頃は断っちゃったりしてたけど、なんか、それじゃ、だめって思ったから、とりあえず、一緒にやってみた。何事も気分で決めず、一度はやってみる。それでだめなら、やめればいいし、好きなことだったら、ホストと楽しく過ごせるってわかった。とんかく、TRY!

お好み焼を作った時も、めっちゃ失敗したけどTanyaは、"Thank you!"って言ってくれた。なんでも受けて入れてくれる。ホストファミリーは、TRYする心、何かしてあげよっていう心が大好きなんだってわかった。

++++++++++++++++++++++++++++

まだまだ、続くのですが、ここまでの中にも、たった12歳の中学一年生の子が、たった一ヶ月間のホームスティで、大切なことを確認している。

そう、確認している。

一ヶ月間で、この子は、こうなったのではなく、こういう大切なことを気づく根っこを、ちゃんと育んでいたのだと思う。

それらは、普段のラボの中で、当たり前のことのように続けていた事ばかり。

縦長のグループの中で、物語から感じた自分なりの思いを交し合ったり、他のメンバーとぶつかり合いながらも、違う意見を受け入れたりししていかなければ、ひとつの物語を、大勢でひとつの表現にまでもっていくことはできない。

物語に出てくる人物の言葉ひとつひとつを大切に耳を傾けて聴く、同時に繰り返し、繰り返し真似して言ってみる、仲間と体と言葉で表してみる、という事を続けていく先には、その言葉の向こうにある思いを読み取る力になる。

「この台詞の裏には、こんな思いがあるのでは~?」と自分なりの答えをつかんでいく。その瞬間は、日本語、英語の両方の音声で同時に聴き取っているわけだから、3歳から続けてきたWちゃんは、膨大な量の英語から膨大な量のイメージを思い描き、物語が伝えようとする答え(テーマ)を自分の中に蓄積してきたわけになる。

初めて会った家族と、こんなにも楽しく心を通じ合わせていくことを楽しめる、という力も、それまでに出会い、心を通じ合わせてきた人の数に比例するのではないかと思う。この人の数とは、もちろん、物語の中の人物(動物)も含む。小さな頃から、自分より大きなリュックサックを背負って、キャンプ、合宿で出かけていって、色々な年齢の人たちに出会い、一緒に生活して、一緒の物語の中に入り込み表現することで、壁を取り除いて心を通わせる技を身につけてきたのだ。

しかも、日本語、英語の両方で自然に楽しんできたわけだから、アメリカの家族との言葉の壁も、自分のtry精神という橋をかけて飛び越えてきた。

単に楽しんでやってきたラボの活動も、国際交流を通してどんな意味があったのかを自分を見つめつつ確認して、感想文としてアウトプットしてくれた。(一人一人アウトプットする時期が違うことも、ここに記しておきたいが、、、)

今年の夏の栄養が、秋になって大きな実りになっている。

ひとまわりも、ふたまわりも大きくなった様子は、普段のラボパーティの中でもみられる。

自分の意見を押し通すことだけでなく、自分とは違う意見にも耳を貸そうとする姿、疲れている時でも、惜しみなく自分の力をみんなのために出そうとする姿、年上の人にも自然に自分を出すことに躊躇しなくなった姿、、、などなど。

今年の夏、国際交流に参加した中学生は他にも4人いるけれど、どの子もそれぞれの「一生の宝物」を手に入れて帰ってきた。

なんだか、大海に出て丸々太って戻って帰ってきたサケの姿にも重なる。^^

ここに書ききれなかった感想文の全文は左のページに更新しておきます。本人の許可も得ておりますので、どうぞ、ご一読を。

|

|

|

|

|

今夜のNHKのプレミア番組“つまごい拓郎とかぐや姫コンサート”の模様やったのを、たまたま見たけど、泣けた~!

本当、青春だったんだな~って、あのころ。思い出すよ~

当時、浜商の前の古屋を借りてもらって、ラボハウスと呼んで、ラボをやってた。

名前こそかっこいいが、ラボハウスは、2間の幅の建て付けの悪い木戸をガラガラと開けると、黒光りした黒い土むき出しの土間が、裏口まで続く、昔ながらの家。

土間から、6畳と8畳の畳の部屋へ上がるには、よいっしょと土間から階段2段分ほどの高さを上る。

床下は羽目板もなく、まる出しで、覗くと中は真っ暗で、ねずみさんやら、おばけさんやらが潜んでいそうな、それはそれは、想像力を掻き立てるラボにはぴったんこの古屋。

メンバーの中に、まさとって言うひとつ年下の男の子がいて、

両親が高校へ入ると同時に東京へ転勤になったけど、彼は北高へ入ったこともあってか、ラボも続けたかったこともあってか、知り合いのお寺に下宿していた。

夏でも冬でも、彼は裸足に下駄で、カランコロン、ラボハウスにやってくる。

その土間に下駄の音がカランコロンと響くと、奴だとすぐわかった。

正人は、北高のカッター部に入っていて、コックスという掛け声をかけるポジションで、その太い響く声は、鍛え上げられていた。

その声で、ばんわ~!!とこれまた建てつけの悪い障子を、力任せに開け、入ってくる。

もちろん、足は裸足。

冬、隙間だらけの擦り切れたむき出しの畳に、その足は、なぜか、とっても似合っていた。

今でも覚えているのは、彼の『ロミオとジュリエット』のエンディングのナレーション。

ベロナの街に燃え尽きた若い二人の愛の結末を語る、例のあのくだり。

太く、重く、響く彼の声は、どこか悲しげだが、人の命のはかなさを、どこか悟っているかのような落ち着いた感があった。

それから、それぞれが大学に進み、卒業して浜松に戻り、ひさしぶりに会った同期のラボっ子から、聞かされた彼の若すぎる死。

20才で白血病で亡くなったとのこと。

東京の両親と暮らし始めていたので、浜松で会う機会もなかった。

今思えば、『ロミオとジュリエット』の発表会の打ち上げが最後になってしまった。

今夜、かまやつと拓郎の歌聞いて、涙が止まらなかった。

正人のロミジュリのナレーションが、どーっと頭に響いて、

土間に響く彼の下駄の音も響いて、あのボロ屋で、仲間たちと一緒に過ごした瞬間、瞬間を思い出して。。。。

一緒にテーマ活動やるって、すごいことだよ。本当に。

一緒に居たあの空間は、短い、長いに関係なく、すべてを共有してしまう瞬間だったんだぁ~

正人の記憶は、共有した空間それごと、私の中にしまいこまれていて、引き出されるべき五感に引っかかれば、ぶわぁーっと私をのっとってしまうほどの勢いで、飛び出してくる。

彼の人生がどんなに短いものであろうと、私の中の正人は、長い時空をも超越する共有した空間ごと刻まれている。

でも、また大人になった今、会ってみたかったな…

ほかのみんなは、どこで何をしているやら。。。

こういうことが、年を重ねるってことなのかな。。。

なんだか、私的な日記になってしまったね~。

秋の夜長は人の心もどこか寂しくさせる~

|

|

|

|

|

たくさん新しいことに挑戦したよ。

色々なところへでかけたよ。

お友達、たくさんできたよ。

9月8日に、こくぶんパーティ夏活動報告会をしました。

私のカメラの中には、ラボっ子たちの成長の足跡がたくさん残っています。

なかなか、全部は載せきれませんが、普段の日常では経験できないことに挑戦するときの子どもたちの生き生きとした顔を、こうして再現してみると、うれしさと感動を再びもらうことができます。

暑い夏、子どもたちの中にもたくさんのエネルギーが蓄えられたことでしょう。

8月28日~29日に静岡県立富士山山麓村にてパーティ合宿をしたときの写真です。

白糸の滝でのお弁当。 白糸の滝でのお弁当。

お米とぎ・野菜洗い・下ごしらえ

お姉さんが手をとりお野菜の切り方を教えます。 お姉さんが手をとりお野菜の切り方を教えます。    ナタで薪わりも、薪の皮むきも、かまどで火おおこしも、気をつけて~!!汗だくだくで、小さい子も大きい子もみんな一生懸命働きました。遊んでいる子は、だれもいません。なんてったって、夕飯がかかっているからね!! ナタで薪わりも、薪の皮むきも、かまどで火おおこしも、気をつけて~!!汗だくだくで、小さい子も大きい子もみんな一生懸命働きました。遊んでいる子は、だれもいません。なんてったって、夕飯がかかっているからね!!

リヤカーで材料の運搬。お兄さんは力持ち。 リヤカーで材料の運搬。お兄さんは力持ち。

|

|

|

|

|

高校生グループで「オオク二ヌシ」に取り組んだときの話。

兄弟同士で、なぜ、こんなに弟にひどいことをするんだろう?

の疑問から発展して、

「雑誌太陽の特別版・日本の神」で複雑な神様の系譜を発見。

=やおろず(八百)の神は、本当の兄たちとは限らず、従兄弟やら、腹違いだったりしたようだね~。

=やおろずの神様たちは、「千と千尋」にも出てくるよね~

=日本の神話は、ギリシャ神話と同じで、色々な神様がまるで、人間と変わらないような人間模様(神様模様)が元になっているんだよね。

=聖書を参考に日本の「古事記」は書かれたと、社会科の先生が言ってたけど、本当かな~?

=日本の歴史はキリスト教の歴史よりは古いんじゃない?でも、編纂してのは、結構、新しくって、柿本人麻呂って人が書いたのでしょう?

=日本って、色々なものに神様が宿っているってされているけど、キリスト教とユダヤ教,イスラム教などは唯一神って習ったけど、本当に、イエスは神様と信じられているの~?

=そうそう、イエスが神様じゃなくて、本当は人間だったことの謎を明かしていくの「ダビンチ・コード」なんでしょう?

こんな風に、高校生のグループでは、ありとあらゆる知識を寄せ集めて、ひとりの疑問に対して答えをみつけようとしていく。

つい、この間まで中学生だった子達なのに、たった2ヶ月しかたってないのに、別人のよう。知的好奇心をむき出しにして、自分たちの知識をかき集めて(!?)話を重ねていく姿に本当に驚かされる。受験勉強から開放されて、本当の学ぶ意味を探り始めたかのようだ。

=「ダビンチ・コード」上・中・下読んだよ。どんどん先を読みたくなって、あっという間に読んじゃった。とにかく、映画に間に合わせようと思ってね。

と私が言うと、みんな、競って本を貸して~!!とじゃんけんを始めて、借りてった。

じゃんけんに負けた子は、「古事記」石の森章太郎作。「ギリシャ神話」里中満知子作 「ヤマタイカ」(日本の土着の民族縄文人と大陸から移民してきた弥生人との対立を背景にした歴史SF)

などなどを借りていった。

実はどれも漫画。始めの興味の入り口は漫画でも、中身がちゃんとしているものなら、いいと思う。ラボのライブラリーに関連した図書は、漫画でも、雑誌でもなんでもラボルームに置いてある。

私がなぜラボテューターを続けているかの理由のひとつ:「ダビンチコード」さながら、物語のテーマは一体どこにあるのだろう、と探っていくうちに、あれやこれやと派生し、関連し、リンクさせていくうちに、物語のイメージがさらに広がり、深められていくこと。何度も何度もライブラリーに耳を傾け、テーマ活動に戻り、ラボっ子たちとテーマを探っていく。

最終的には、人生とは、生きるとは、そんな普遍的な大局的なテーマにつながっていくのだが、360度パノラマ的なイメージとして学べる醍醐味なのだ。体の芯から熱くなり体の隅々にまで記憶として残される。もちろん、テーマ探りの媒介となるのは、言葉であり、音楽である。

そんな回路(?)がインプットされていると、同じ映画を観ても、深読みする癖が。。。

今夜ナイトショーで早速観た、「ダビンチ・コード」の感想。

やはり、本を読んでから観ることをお勧めする。最後の聖杯の秘密の場所に行き着くラストシーンで、、、

(ああ、やはり、これから観る人、読む人には明かさないほうがいいですね。。。)

では、他にもさらなる謎は多々ありますが、一番遠巻きの謎をひとつふたつ。

=フランスのシラク大統領、原子爆弾実験をあれほど平気で(?)やってのけてしまった人が、なぜ、逆ピラミッドを造らせた人と同一人物なのか?

=私が、大学の必須科目の「キリスト教義」で、快出席だったのにもかっかわらず、提出したレポートに

「日本の隠れキリシタンたちに伝わったキリスト教は、イエス崇拝ではなく、日本土着の女神信仰と深くつながったマリア信仰であった」

ことに触れたことが、私がその科目を落としたことの理由で、実は「ダビンチコード」の謎と、関係があったのか???

ってな具合に、「オオク二ヌシ」から大学時代の落第の謎まで、派生していくわくわくどきどきの毎日が展開するのであ~る。

|

|

|

|

|

3月の中旬ごろ、元インターンのテレサが突然、浜松に訪問。カナダに帰る前に会いに来てくれたのだ。長男がカナダのバンクーバーアイランドにある大学に短期留学することを告げると、偶然にも、テレサの家から車で20分のところだから、遊びにおいで!

すぐに、その気になった私は、インターネットでチケットを予約。

折りしも、二コル作品のサーモンの詩のふるさとであり、最近、注目中の北方民族の神話の中で神とされているRAVEN(ワタリガラス)の足跡を探しに行きた~い!!と、思いたったら、いてもたってもいられない。

(長男に会いに行く、といういい口実も勿論ありまして。。。)

テレサにはメールで連絡をとり、旅の要望を色々お願いした。

まずは、バンクーバーの空港で、大きなネイティブピープルの神話に基づいたモニュメントがお出迎え。さっそく、見つけた!RAVEN(ワタリガラス)マジカルカヌーに乗って、昔、バンクーバー島にたどり着いた初めの先住人。その中で、RAVENはリーダーだったと説明には書いてある。

他にも、MOUSE WOMAN(ねずみ女) DOG MAN(犬男)、カエル、トカゲ、、、などなど。

テレサの運転でフェリーに乗り継ぎ、島の最南西に位置するビクトリアに向かう。フェリー乗り場で、アザラシのこどもたちが楽しそうに顔を出している。日本だったら、一匹でもたまちゃん、たまちゃんと、大騒ぎなのに・・

・テレサとフェリー乗り場にて...ビクトリアにある博物館の入り口のホールにある、3階にまで届くほどの高さのトーテンポールのてっぺんにも、いたいたワタリガラス。

中にはカナダの歴史を展示するファーストネイティブピープルの資料でいっぱい。彼らが自然とともに生活していた様子がよくわかった。海の神、森の神、川の神、そして生きとし生けるものの頂点に魂をつなげる役目をもったRAVENの足跡は、博物館の中にはいっぱいあった。

それらは、北海道、網走にある人類博物館の展示の中で出会ったアイヌ民族の文化、神との対話である踊り、祭り、歌、儀式と、たくさんの類似点がある。

本当に興味深く、熱心にひとつひとつ観て回り感動している私を見て、テレサが笑ってた。結局、ビクトリアの街の他はどこにも行けずじまいになってしまったけれど、満足な一日だった。あっ、呆れ顔の長男。一応、ビクトリアのスポットも写真は撮りました。

次の日は、長男が勉強中の森、(カシードラルグローブという原生林の森)と、ネイティブピープルの居住区シュメイナスを訪れた。どちらもテレサの家から30分程度のところにある。バンクーバー島のちょうど真ん中に位置する。

美しいやわらかい苔に包まれた樹齢1000年以上の樹木が、うっそうと立ち、その間をぬって、ところどころに巨大な老木が、寿命を終え、倒れている。

テレサが歩きながら説明してくれた。倒れた老木は、その後、時間をかけて土に還っていき、また森の豊かな栄養として次の命のもとになっていくことを。

鳥の声、きつつきの巣作りの音、神聖な空気に包まれていて、穏やかで静かな森だが、いったん、風の強い日には絶対に森の中を歩かないこと!老木がすごい音をたて突然倒れてくるそうだ。

他にも、森の中で道に迷ったら、苔の生え方で、方角を見分ける方法、てっぺんが見えないほどの高さの木の樹齢の見方、一本の大木が蓄えている水の量、本当にテレサの森の知識には驚かされた。

今日の二コル氏の講演会で、語られた、

「森はおしゃれなんです。」

「森は未来を信じる力をくれるのです。」

「森の中に入ると、自分がどこから来て、何者かを教えてくれる。」

森の話は、私を今なお、目をつぶると鮮やかにうかぶバンクーバー島の森の空間に連れ戻してくれた。

今でも脳裏に焼きついている遥か見下ろすカナディアンロッキーの山々の美しさ、バンクーバー島に吹き渡る風、川とも水路とも湖とも海とも入り江とも湾ともすぐに見分けがつかないほどの何億の時間をかけて造られたフィヨルドの地形の造形美。

そして、そこに住む人々の暖かさ。私がテレサの家の台所にあった、お父さん手作りのねずみの形のカッティングボードを褒めたら、私が帰るときに、同じものをこっそり作ってプレゼントしてくれた。「この島で育った木で作ったものだよ。また、いつでも来なさいね。」なんて、心温かい人たちなんだろう、と涙がうるうるのお別れだった。

テレサの家でのショートスティを終え、バンクーバーの街で最後の一日を過ごした。お目当ては、ブリティッシュコロンビア大学の中にある文化人類学博物館。探し探しやっとたどり着いたら、なんと月曜日は休館日。悔しい~!!でも、また次にきっと来よう!!と固く心に誓ったどじな私であった~。

バンクーバーでも、RAVENの画像集めにぬかりなし。一部をご紹介。

おみやげ売り場でのトーテンポール・バンクーバーの街のショッピング通りの飾り・ブリティッシュコロンビア大学の中の人類博物館のトーテムポール。

ブリティッシュコロンビア大学内のローズガーデン

|

|

|