|

|

|

|

|

|

| [一覧] << 前の日記 |

次の日記 >>

|

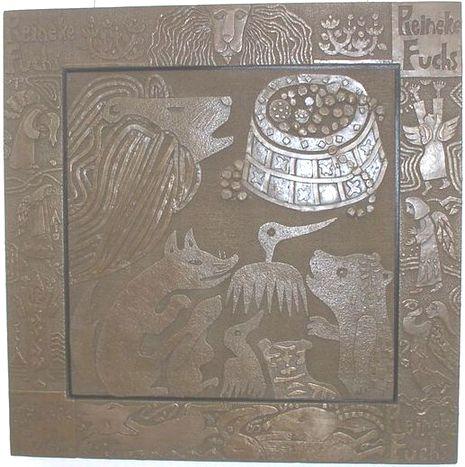

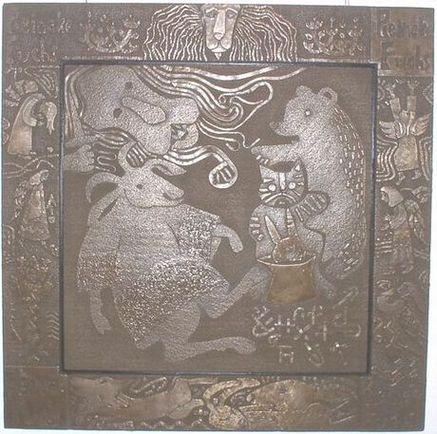

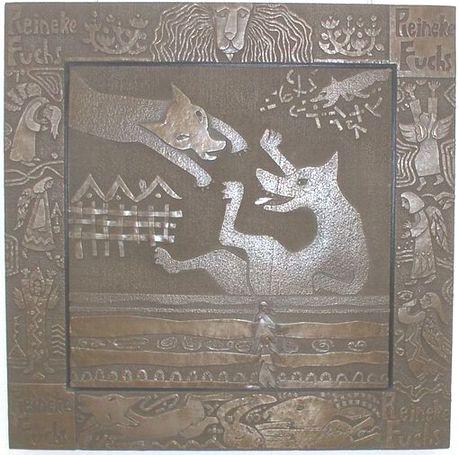

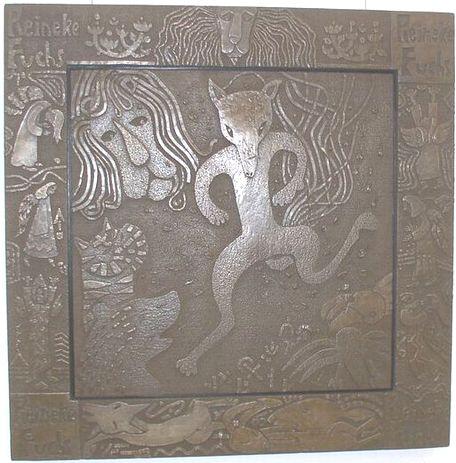

◆小野かおるさんのゲーテ「ライネケ狐」、完結! ◆小野かおるさんのゲーテ「ライネケ狐」、完結! |

09月20日 (土) |

|

ゲーテ作品のうち、もっとも早く日本に紹介されたのがこの動物叙事詩「ライネケ狐 Reineke Fuths」。明治17(1884)年のことでした。その後、内田百閒の訳が出て、日本でも多くの読者を得たといいます。最近では、上田真而子さんによる新訳「きつねのライネケ」が岩波少年文庫から出ていますね。

これは、13世紀ごろからヨーロッパ各地に広く伝わっていた説話。それが寓話として教訓的に広められていきました。フランスでは、この悪がしこいキツネの主人公に“ルナール”の固有名詞を与えて、今でもあちこちで語られているそうです。

ヨーロッパの人たちは、ここにどんな寓意をこめたのでしょうか。

――いつも不平不満ばかり言っている人は、結局、(得るものなく)多くを喪う。つつしみを知らぬ強欲の精神、我欲は、落ち着いた時を奪い、ただ不安と焦慮のうちに生きるのみで、結局は、何にも与えられることはない。

また、

――主張がどんなに正当でも、どんなに強力な手段方法でも、深い知恵というものがなかったら、ついに悪者に勝つことはできない。

そんな教訓として語られているようだ。どうお考えでしょうか、こうした考え方は。

それでちょっと思い出したことがあります。この夏、甲州に遊んだことは、この「ひろば@」のどこかで紹介いたしました。その際、ぶどうで有名な勝沼に行き、国宝の古刹「大善寺」へ連れていってもらいました。ご本尊は薬師如来(国宝の秘仏)で、ここの如来像はちょっと変わっているのです。右手には薬瓶ではなく、一房のぶどう。で、そこにかかっていた扁額の文字が「一怒一老 一笑一若」。

甲州で見る扁額といえば「風林火山」におよそ相場が決まっているのですが、ここのは違っていて、人はひとつ怒るたびにひとつ年をとり、ひとつ笑うたびにひとつ若返る、……いい音、いい色と形、美しいものを見て、五感をびりびりふるわせ、楽しい刺激を受けていれば、老いることはない、――ね、だれがつくったことばかは知りませんが、この仏教的な格言は、ゲーテ描くところの弁佞(べんねい)ギツネの寓話に、ちょっと似ていませんか。(牽強付会、無理なこじつけかなあ)

真実性はないが、口先がうまく、こころがよこしまな佞奸邪智(ねいかんじゃち)な者。どうも、わたしにとっては、もっとも苦手で嫌いなタイプの存在。権力あるエラいものにはじょうずにこびへつらう一方、優秀な人が自分の前にいればどんな汚い手段を用いてでもその足を引っ張る、ひとの痛みなんて何とも思わないタイプ。あなたのまわりにもいませんか、こんなヤカラが。大文豪は、ハッピー、ハッピーの甘っちょろい気休めの言い逃れなどせず、まっすぐものの真実を伝える。それがホンモノの文学というものなのでしょう、たとえそれが子どもに伝えるものであっても。

小野かおるさんに招かれて、台風の上陸を懸念しながら、9月19日(金)、東京・乃木坂の国立新美術館の「新制作展」を観てきました。

小野かおるさんは、前2回、4点ずつを「新制作展」のスペースデザシン部門にそれを発表してきました。今回のⅨ~Ⅻをもってようやく完結しました。5年余にわたって取り組んできた新しい表現の挑戦であり、たいへんな労作です。

前作Ⅰ~Ⅳ(2006年)、Ⅴ~Ⅷ(2007年)と、いささかの作品解説については、「ページ一覧」の「アート回廊<1>」をごらんください。

|

|

|

|

| << 前の日記 |

次の日記 >>

|

|

|

|